मुग़ल साम्राज्य

मुग़ल साम्राज्य (फ़ारसी: هندوستان[7]), एक इस्लामी तुर्की-मंगोल साम्राज्य था, जो 1526 में शुरू हुआ, जिसने 17 वीं शताब्दी के आखिर में और 18 वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19 वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल साम्राज्य के अंत के लिए मराठे जिम्मेदार थे।[8][9][10]

| मुग़ल साम्राज्य هندوستان | |||||

| साम्राज्य | |||||

| |||||

|

ध्वज | |||||

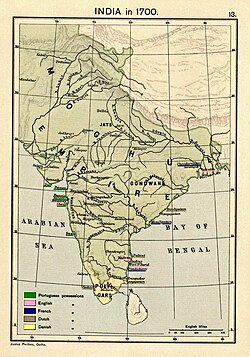

सन् 1700

| |||||

| राजधानी |

| ||||

| भाषाएँ | फ़ारसी (आधिकारिक) | ||||

| धार्मिक समूह | साँचा:Udl | ||||

| शासन | राजतंत्र | ||||

| सम्राट | |||||

| - | 1526–1530 (प्रथम) | बाबर | |||

| - | 1837–1857 (अंतिम) | बहादुर शाह द्वितीय | |||

| वकील | |||||

| - | 1526–1540 (प्रथम) | मीर ख़लीफ़ा | |||

| - | 1794–1818 (अंतिम) | दौलतराव शिंदे | |||

| वज़ीर | |||||

| - | 1526–1540 (प्रथम) | Nizam-ud-din Khalifa | |||

| - | 1775–1797 (अंतिम) | Asaf-ud-Daula | |||

| ऐतिहासिक युग | प्रारंभिक आधुनिक | ||||

| - | पानीपत का प्रथम युद्ध | 21 अप्रैल 1526 | |||

| - | सूरी साम्राज्य | 17 मई 1540–22 जून 1555 | |||

| - | पानीपत का द्वितीय युद्ध | 5 नवंबर 1556 | |||

| - | मुग़ल-अफ़्ग़ान युद्ध | 21 अप्रैल 1526–3 अप्रैल 1752 | |||

| - | मुग़ल-मराठा युद्ध | 1680–1707 | |||

| - | दिल्ली का घेरा | 21 सितंबर 1857 | |||

| - | मुग़ल सम्राट का बर्मा में निर्वासन | 7 अक्टूबर 1858 | |||

| क्षेत्रफल | |||||

| - | 1690[2][3] | 40,00,000 किमी ² (15,44,409 वर्ग मील) | |||

| जनसंख्या | |||||

| - | 1595 est. | 12,50,00,000[4] | |||

| - | 1700 est. | 15,80,00,000[5] | |||

| मुद्रा | रुपया, टका, दाम[6] | ||||

| आज इन देशों का हिस्सा है: | |||||

| Warning: Value specified for "continent" does not comply | |||||

मुग़ल सम्राट तुर्क-मंगोल पीढ़ी के तैमूरवंशी थे और इन्होंने अति परिष्कृत मिश्रित हिन्द-फारसी संस्कृति को विकसित किया। 1700 के आसपास, अपनी शक्ति की ऊँचाई पर, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया - इसका विस्तार पूर्व में वर्तमान बंगलादेश से पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी घाटी तक था। उस समय 44 लाख किमी² (15 लाख मील²) के क्षेत्र पर फैले इस साम्राज्य की जनसंख्या का अनुमान 13 और 15 करोड़ के बीच लगाया गया था।[11] 1725 के बाद इसकी शक्ति में तेज़ी से गिरावट आई। उत्तराधिकार के कलह, कृषि संकट की वजह से स्थानीय विद्रोह, धार्मिक असहिष्णुता का उत्कर्ष और ब्रिटिश उपनिवेशवाद से कमजोर हुए साम्राज्य का अंतिम सम्राट बहादुर ज़फ़र शाह था, जिसका शासन दिल्ली शहर तक सीमित रह गया था। अंग्रेजों ने उसे कैद में रखा और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश द्वारा म्यानमार/रगुन निर्वासित कर दिया।

1556 में, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो महान अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, के पदग्रहण के साथ इस साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ और सम्राट औरंगज़ेब के निधन के साथ समाप्त हुआ, हालाँकि यह साम्राज्य और 150 साल तक चला। इस समय के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में एक उच्च केंद्रीकृत प्रशासन निर्मित किया गया था। मुग़लों के सभी महत्वपूर्ण स्मारक, उनके ज्यादातर दृश्य विरासत, इसी अवधि के हैं।

नाम समूह

संपादित करेंसमकालीनों ने बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य को 'तैमूरी' साम्राज्य कहा है, जिसका उपयोग स्वयं मुगल भी करते थे।[12] मुगल साम्राज्य का दूसरा नाम हिंदोस्तान ہندوستان था , जो आइन-ए-अकबरी में दर्ज है और इसे साम्राज्य के आधिकारिक नाम के लिए सब से क़रीब बताया गया है।[13] मुगल प्रशासनिक दस्तावेज़ में इस साम्राज्य को बिलाद-इ-हिंदोस्तान (फ़ार्सी : بِلادِ ہندوستان), या हिंदोस्तान देश , और विलायत-इ-हिंदोस्तान (फ़ार्सी : وِلايَتِ ہندوستان) या हिंदोस्तान डोमिनियन के रूप में संदर्भित करते हैं।[7] सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र स्वरचित हिन्दूस्तानी शायरी मेँ साम्राज्य को हिन्दोस्तान के हिसाब से शनाख़्त किए है।[14] पश्चिमी लोगों ने मुग़ल या मग़ूल शब्द का प्रयोग एक सम्राट और एक बड़े साम्राज्य के लिए करता था।[15] शब्द मोगुल (या मुगल/मग़ूल مغول) मंगोल शब्द के अरबी और फ़ार्सी अपभ्रंश से लिया गया है हालाँकि बाबर के पूर्वज मंगोलों की तुलना में फ़ार्सी संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा अरबी ज़ुबान में इस साम्राज्य को सल्तनत अल हिन्दीया (अरबी:سلطنة الهندية) कहा जाता था जो सम्राट औरंगज़ेब की शाही लक़ब से साबित होता है।[16]

प्रारंभिक इतिहास

संपादित करेंप्रारंभिक 1500 के आसपास तैमूरी राजवंश के राजकुमार बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य के नींव की स्थापना हुई, जब उन्होंने दोआब पर कब्जा किया और खोरासन के पूर्वी क्षेत्र द्वारा सिंध के उपजाऊ क्षेत्र और सिंधु नदी के निचले घाटी को नियंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 में, बाबर ने दिल्ली के सुल्तानों में आखिरी सुलतान, इब्राहिम शाह लोदी, को पानीपत के पहले युद्ध में हराया। अपने नए राज्य की स्थापना को सुरक्षित करने के लिए, बाबर को खानवा के युद्ध में राजपूत शक्ति का सामना करना पड़ा जो चित्तौड़ के राणा साँगा के नेतृत्व में था। विरोधियों से काफी ज़्यादा छोटी सेना द्वारा हासिल की गई, तुर्क की प्रारंभिक सैन्य सफलताओं को उनकी एकता, गतिशीलता, घुड़सवार धनुर्धारियों और तोपखाने के इस्तेमाल में विशेषता के लिए ठहराया गया है।

1530 में बाबर का बेटा हुमायूँ उत्तराधिकारी बना लेकिन पश्तून शेरशाह सूरी के हाथों प्रमुख उलट-फेर सहे और नए साम्राज्य के अधिकाँश भाग को क्षेत्रीय राज्य से आगे बढ़ने से पहले ही प्रभावी रूप से हार गए। 1540 से हुमायूं एक निर्वासित शासक बने, 1554 में साफाविद दरबार में पहुँचे जबकि अभी भी कुछ किले और छोटे क्षेत्र उनकी सेना द्वारा नियंत्रित थे। लेकिन शेर शाह सूरी के निधन के बाद जब पश्तून राज्य अव्यवस्था में घिर गया, तब हुमायूं एक मिश्रित सेना के साथ लौटे, अधिक सैनिकों को बटोरा और 1555 में दिल्ली को पुनः जीतने में कामयाब रहे।

हुमायूं ने अपनी पत्नी के साथ मकरन के खुरदुरे इलाकों को पार किया, लेकिन यात्रा की निष्ठुरता से बचाने के लिए अपने शिशु बेटे जलालुद्दीन को पीछे छोड़ गए। जलालुद्दीन को बाद के वर्षों में अकबर के नाम से बेहतर जाना गया। वे सिंध के शहर, अमरकोट में पैदा हुए जहाँ उनके चाचा अस्करी ने उन्हें पाला। वहाँ वे मैदानी खेल, घुड़सवारी और शिकार करने में उत्कृष्ट बने और युद्ध की कला सीखी। तब पुनरुत्थानशील हुमायूं ने दिल्ली के आसपास के मध्य पठार पर कब्ज़ा किया, लेकिन महीनों बाद एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे वे राज्य को अस्थिर और युद्ध में छोड़ गए।[उद्धरण चाहिए]

14 फरवरी 1556 को दिल्ली के सिंहासन के लिए सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ एक युद्ध के दौरान, अकबर अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने जल्द ही 21 या 22 की उम्र में अपनी अठारहवीं जीत हासिल करी। वह अकबर के नाम से जाने गए। वह एक बुद्धिमान शासक थे, जो निष्पक्ष पर कड़ाई से कर निर्धारित करते थे। उन्होंने निश्चित क्षेत्र में उत्पादन की जाँच की और निवासियों से उनकी कृषि उपज के 1/5 का कर लागू किया। उन्होंने एक कुशल अधिकारीवर्ग की स्थापना की और धार्मिक मतभेद से सहिष्णुशील थे, जिससे विजय प्राप्त किए गए लोगों का प्रतिरोध नरम हुआ। उन्होंने राजपूतों के साथ गठबंधन किया और हिन्दू जनरलों और प्रशासकों को नियुक्त किया था।[उद्धरण चाहिए]

मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के बेटे जहाँगीर ने 1605-1627 के बीच (22 वर्ष) साम्राज्य पर शासन किया। अक्टूबर 1627 में, मुगल साम्राज्य के सम्राट जहाँगीर के बेटे शाहजहाँ सिंहासन के उत्तराधिकारी बने, जहाँ उन्हें भारत में एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला। मध्य-सदी में यह शायद विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था। शाहजहाँ ने आगरा में प्रसिद्ध ताज महल (1630–1653) बनाना शुरू किया जो फारसी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल के लिए कब्र के रूप में बनाया गया था, जिनका अपने 14 वें बच्चे को जन्म देते हुए निधन हुआ। 1700 तक यह साम्राज्य वर्तमान भारत के प्रमुख भागों के साथ अपनी चरम पर पहुँच चुका था, औरंगजेब आलमगीर के नेतृत्व के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा, पंजाब की सिख भूमि, मराठाओं की भूमि, दक्षिण के क्षेत्र और अफगानिस्तान के अधिकांश क्षेत्र उनकी जागीर थे। औरंगजेब, महान तुर्क राजाओं में आखिरी थे। फारसी भोजन का जबर्दस्त प्रभाव भारतीय रसोई की परंपराओं में देखा जा सकता है जो इस अवधि में प्रारंभिक थे।[उद्धरण चाहिए]

मुगल राजवंश

संपादित करेंमध्य-16 वीं शताब्दी और 17-वीं शताब्दी के अंत के बीच मुग़ल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख शक्ति थी। 1526 में स्थापित, यह नाममात्र 1857 तक बचा रहा, जब वह ब्रिटिश राज द्वारा हटाया गया। यह राजवंश कभी कभी तिमुरिड राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि बाबर तैमूर का वंशज था।

फ़रग़ना वादी से आए एक तुर्की मुस्लिम तिमुरिड सिपहसालार बाबर ने मुग़ल राजवंश को स्थापित किया। उन्होंने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर हमला किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम शाह लोधी को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराया। मुग़ल साम्राज्य ने उत्तरी भारत के शासकों के रूप में दिल्ली के सुल्तान का स्थान लिया। समय के साथ, उमेर द्वारा स्थापित राज्य ने दिल्ली के सुल्तान की सीमा को पार किया, अंततः भारत का एक बड़ा हिस्सा घेरा और साम्राज्य की पदवी प्राप्त की। बाबर के बेटे हुमायूँ के शासनकाल के दौरान एक संक्षिप्त राजाए के भीतर (1540-1555), एक सक्षम और अपने ही अधिकार में कुशल शासक शेर शाह सूरी के अंतर्गत अफगान सूरी राजवंश का उदय देखा। हालाँकि, शेर शाह की असामयिक मृत्यु और उनके उत्तराधिकारियों की सैन्य अक्षमता ने 1555 में हुमायूँ को अपनी गद्दी हासिल करने के लिए सक्षम किया। हालाँकि, कुछ महीनों बाद हुमायूं का निधन हुआ और उनके 13 वर्षीय बेटे अकबर ने गद्दी हासिल करी।

मुग़ल विस्तार का सबसे बड़ा भाग अकबर के शासनकाल (1556-1605) के दौरान निपुण हुआ। वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तराधिकारि जहाँगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब द्वारा इस साम्राज्य को अगले सौ साल के लिए प्रमुख शक्ति के रूप में बनाया रखा गया था। पहले छह सम्राट, जिन्होंने दोनों "विधि सम्मत" और "रेल्" शक्तियों का आनंद लिया, उन्हें आमतौर पर सिर्फ एक ही नाम से उल्लेख करते हैं, एक शीर्षक जो प्रत्येक महाराज द्वारा अपने परिग्रहण पर अपनाई जाती थी। प्रासंगिक शीर्षक के नीचे सूची में मोटे अक्षरों में लिखा गया है।

अकबर ने कतिपय महत्वपूर्ण नीतियों को शुरू किया था, जैसे की धार्मिक उदारवाद (जजिया कर का उन्मूलन), साम्राज्य के मामलों में हिन्दुओं को शामिल करना और राजनीतिक गठबंधन/हिन्दू राजपूत जाति के साथ शादी, जो कि उनके वातावरण के लिए अभिनव थे। उन्होंने शेर शाह सूरी की कुछ नीतियों को भी अपनाया था, जैसे की अपने प्रशासन में साम्राज्य को सरकारों में विभाजित करना। इन नीतियों ने निःसंदेह शक्ति बनाए रखने में और साम्राज्य की स्थिरता में मदद की थी, इनको दो तात्कालिक उत्तराधिकारियों द्वारा संरक्षित किया गया था, लेकिन इन्हें औरंगजेब ने त्याग दिया, जिसने एक नीति अपनाई जिसमें धार्मिक सहिष्णुता का कम स्थान था। इसके अलावा औरंगजेब ने लगभग अपने पूरे जीवन-वृत्ति में डेक्कन और दक्षिण भारत में अपने दायरे का विस्तार करने की कोशिश की। इस उद्यम ने साम्राज्य के संसाधनों को बहा दिया जिससे मराठा, पंजाब के सिखों और हिन्दू राजपूतों के अंदर मजबूत प्रतिरोध उत्तेजित हुआ।

औरंगजेब के शासनकाल के बाद, साम्राज्य में गिरावट हुई। बहादुर शाह ज़फ़र के साथ शुरुआत से, मुगल सम्राटों की सत्ता में उत्तरोत्तर गिरावट आई और वे कल्पित सरदार बने, जो शुरू में विभिन्न विविध दरबारियों द्वारा और बाद में कई बढ़ते सरदारों द्वारा नियंत्रित थे। 18 वीं शताब्दी में, इस साम्राज्य ने पर्शिया के नादिर शाह और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों का लूट को सहा, जिन्होंने बार बार मुग़ल राजधानी दिल्ली में लूटपाट की। भारत में इस साम्राज्य के क्षेत्रों के अधिकांश भाग को ब्रिटिश को मिलने से पहले मराठाओं को पराजित किया गया था। 1803 में, अंधे और शक्तिहीन शाह आलम II ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण स्वीकार किया। ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही कमजोर मुग़लोँ को "भारत के सम्राट" के बजाय "दिल्ली का राजा" कहना शुरू कर दिया था, जो 1803 में औपचारिक रूप से प्रयोग किया गया, जिसने भारतीय नरेश की ब्रिटिश सम्राट से आगे बढ़ने की असहज निहितार्थ से परहेज किया। फिर भी, कुछ दशकों के बाद, BEIC ने सम्राट के नाममात्र नौकरों के रूप में और उनके नाम पर, अपने नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में शासन जारी रखा, 1827 में यह शिष्टाचार भी खत्म हो गया था।सिपाही विद्रोह के कुछ विद्रोहियों ने जब शाह आलम के वंशज बहादुर जफर शाह II से अपने निष्ठा की घोषणा की, तो ब्रिटिशों ने इस संस्था को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने 1857 में अंतिम मुग़ल सम्राट को पद से गिराया और उन्हें बर्मा के लिए निर्वासित किया, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुग़ल राजवंश का अंत हो गया, जिसने भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय का योगदान किया था।

मुग़ल बादशाहों की सूची

संपादित करेंमुग़ल सम्राटों की सूची कुछ इस प्रकार है।

- बैंगनी रंग की पंक्तियां उत्तर भारत पर सूरी साम्राज्य के संक्षिप्त शासनकाल को दर्शाती हैं।

- मुगल साम्राज्य के सम्राटों की सूची

- भारत मे मुग़लो का वंश[17] का संस्थापक बाबर के द्वारा हुआ था। बाबर एवं उसके उतराधिकारी मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर एक मुगल शासक था। जिसने भारत में मुगलों के शासक के साथ पद-पदशाही को धारण किया था।

- बाबर के बाद मुगलों की कई पीढियों ने भारत पर शासन किया था।

- जिनमें से अकबर एक महान शासक साबित हुआ था।

| चित्र | नाम | जन्म नाम | जन्म | राज्यकाल | मृत्यु | टिप्पणियाँ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| बाबर بابر |

ज़हीरुद्दीन मुहम्मद ظہیر الدین محمد |

14 फ़रवरी 1483 | 20 अप्रैल 1526 – 26 दिसम्बर 1530 | 26 दिसंबर 1530 (आयु 47) | ||

| हुमायूँ ہمایوں |

नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूँ نصیر الدین محمد ہمایوں (पहला राज्यकाल) |

6 मार्च 1508 | 26 दिसम्बर 1530 – 17 मई 1540 | 27 जनवरी 1556 (आयु 47) | ||

| हुमायूँ ہمایوں |

नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूँ نصیر الدین محمد ہمایوں (दूसरा राज्यकाल) |

6 मार्च 1508 | 22 फ़रवरी 1555 – 27 जनवरी 1556 | 27 जनवरी 1556 (आयु 47) | 1540 में सुरी वंश के शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को उखाड़ फेंक दिया गया था, लेकिन इस्लाम शाह सूरी (शेर शाह सूरी के पुत्र और उत्तराधिकारी) की मृत्यु के बाद 1555 में सिंहासन लौट आया था। | |

| अकबर-ए-आज़म اکبر اعظم |

जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर جلال الدین محمد اکبر |

15 अक्टूबर 1542 | 11 फरवरी 1556 – 27 अक्टूबर 1605 | 27 अक्टूबर 1605 (आयु 63) | ||

| जहांगीर جہانگیر |

नूरुद्दीन मुहम्मद सलीम نور الدین محمد سلیم |

31 अगस्त 1569 | 3 नवंबर 1605 – 28 अक्टूबर 1627 | 28 अक्टूबर 1627 (आयु 58) | ||

| शाह-जहाँ-ए-आज़म شاہ جہان اعظم |

शिहाबुद्दीन मुहम्मद ख़ुर्रम شہاب الدین محمد خرم |

5 जनवरी 1592 | 19 जनवरी 1628 – 31 जुलाई 1658 | 22 जनवरी 1666 (आयु 74) | ||

| अलामगीर

(औरंगज़ेब) |

मुही उद्दीन मुहम्मद محی الدین محمداورنگزیب |

3 नवम्बर 1618 | 31 जुलाई 1658 – 3 मार्च 1707 | 3 मार्च 1707 (आयु 88) | ||

| बहादुर शाह | क़ुतुबुद्दीन मुहम्मद मुआज्ज़म

قطب الدین محمد معظم |

14 अक्टूबर 1643 | 19 जून 1707 – 27 फ़रवरी 1712 | 27 फ़रवरी 1712 (आयु 68) | उन्होंने मराठाओं के साथ बस्तियों बनाई, राजपूतों को शांत किया और पंजाब में सिखों के साथ मित्रता बनाई। | |

| जहांदार शाह | माज़ुद्दीन जहंदर शाह बहादुर

معز الدین جہاں دار شاہ بہادر |

9 मई 1661 | 27 फ़रवरी 1712 – 10 जनवरी 1713 | 12 फ़रवरी 1713 (आयु 51) | अपने विज़ीर ज़ुल्फ़िकार खान द्वारा अत्यधिक प्रभावित। | |

| फर्रुख्शियार | फर्रुख्शियार

فروخ شیار

|

20 अगस्त 1685 | 11 जनवरी 1713 – 28 फ़रवरी 1719 | 19 अप्रैल 1719 (आयु 33) | 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को एक फ़रमान जारी कर बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया, जिसके कारण पूर्वी तट में उनकी ताक़त बढ़ी। | |

| रफी उल-दर्जत | रफी उल-दर्जत

رفیع الدرجات |

1 दिसंबर 1699 | 28 फ़रवरी – 6 जून 1719 | 6 जून 1719 (आयु 19) | ||

| शाहजहां द्वितीय | रफी उद-दौलत

رفیع الدولہ |

जून 1696 | 6 जून 1719 – 17 सितम्बर 1719 | 18 सितम्बर 1719 (आयु 23) | ||

| मुहम्मद शाह | रोशन अख्तर बहादुर

روشن اختر بہادر |

7 अगस्त 1702 | 27 सितम्बर 1719 – 26 अप्रैल 1748 | 26 अप्रैल 1748 (आयु 45) | ||

| अहमद शाह बहादुर | अहमद शाह बहादुर

احمد شاہ بہادر |

23 दिसम्बर 1725 | 29 अप्रैल 1748 – 2 जून 1754 | 1 जनवरी 1775 (आयु 49) | सिकंदराबाद की लड़ाई में मराठाओं द्वारा मुगल सेना की हार | |

| आलमगीर द्वितीय | अज़ीज़ुद्दीन | 6 जून 1699 | 3 जून 1754 – 29 नवम्बर 1758 | 29 नवम्बर 1759 (आयु 60) | ||

| शाहजहां तृतीय | मुही-उल-मिल्लत | 1711 | 10 दिसम्बर 1759 – 10 अक्टूबर 1760 | 1772 (आयु 60-61) | बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल, बिहार और ओडिशा के निजाम का समेकन। 1761 में हैदर अली मैसूर के सुल्तान बने; | |

| शाह आलम द्वितीय | अली गौहर | 25 जून 1728 | 10 अक्टूबर 1760 – 19 नवम्बर 1806 | 19 नवम्बर 1806 (आयु 78) | 1799 में मैसूर के टीपू सुल्तान का निष्पादन | |

| अकबर शाह द्वितीय | मिर्ज़ा अकबर या अकबर शाह सानी | 22 अप्रैल 1760 | 19 नवम्बर 1806 – 28 सितम्बर 1837 | 28 सितम्बर 1837 (आयु 77) | ||

| बहादुर शाह द्वितीय | अबू ज़फर सिराजुद्दीन मुहम्मद बहादुर शाह ज़फर या बहादुर शाह ज़फर | 24 अक्टूबर 1775 | 28 सितम्बर 1837 – 21 सितम्बर 1857 | 7 नवम्बर 1862 | अंतिम मुगल सम्राट। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश द्वारा अपदस्थ और बर्मा में निर्वासित किया गया। |

भारतीय उपमहाद्वीप पर मुग़ल प्रभाव

संपादित करें| इस लेख में सन्दर्भ या स्रोत नहीं दिया गया है। कृपया विश्वसनीय सन्दर्भ या स्रोत जोड़कर इस लेख में सुधार करें। स्रोतहीन सामग्री ज्ञानकोश के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे हटाया जा सकता है। (दिसंबर २००७) स्रोत खोजें: "मुग़ल साम्राज्य" – समाचार · अखबार पुरालेख · किताबें · विद्वान · जेस्टोर (JSTOR) |

भारतीय उपमहाद्वीप के लिए मुग़लों का प्रमुख योगदान उनकी अनूठी वास्तुकला थी। मुग़ल काल के दौरान मुस्लिम सम्राटों द्वारा ताज महल सहित कई महान स्मारक बनाए गए थे। मुस्लिम मुग़ल राजवंश ने भव्य महलों, कब्रों, मीनारों और किलों को निर्मित किया था जो आज दिल्ली, ढाका, आगरा, जयपुर, लाहौर, शेखपुरा, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई अन्य शहरों में खड़े हैं।[18][19]

उनके उत्तराधिकारियों ने, मध्य एशियाई देश के कम यादों के साथ जिसके लिए उन्होंने इंतज़ार किया, उपमहाद्वीप की संस्कृति का एक कम जानिबदार दृश्य लिया और काफी आत्मसत बने। उन्होंने कई उपमहाद्वीपों के लक्षण और प्रथा को अवशोषित किया। भारत के इतिहास में दूसरों की तुलना में मुग़ल काल ने भारतीय, ईरानी और मध्य एशिया के कलात्मक, बौद्धिक और साहित्यिक परंपरा का एक और अधिक उपयोगी का सम्मिश्रण देखा। भारतीय उपमहाद्वीप की दोनों, हिन्दू और मुस्लिम परम्पराओं, संस्कृति और शैली पर भारी प्रभाव पड़ा था। वे उपमहाद्वीप के समाजों और संस्कृति के लिए कई उल्लेखनीय बदलाव लाए, जिसमें शामिल हैं:

- केंद्रीकृत सरकार जो कई छोटे राज्यों को एक साथ लाए।

- पर्शियन कला और संस्कृति जो भारतीय कला और संस्कृति के साथ सम्मलित हुई।

- अरब और तुर्क भूमि में नए व्यापार मार्गों को प्रारंभ किया। इस्लाम अपनी उच्चतम अवस्था में था

- मुग़लई भोजन

- उर्दू भाषा, स्थानीय भाषा हिन्दी से विकसित हुई जो कि फारसी और बाद में अरबी और तुर्की से उधार लेकर बनी। मुग़ल काल में भारतीय और इस्लामी संस्कृति के विलय के परिणाम के रूप में उर्दू भाषा विकसित हुई। आधुनिक हिन्दी, संस्कृत-आधारित शब्दावली और फारसी, अरबी और तुर्की के ऋण शब्द का उपयोग करती है। यह पारस्परिक रूप से सुगम और उर्दू के समान है। सामूहिक रूप में दोनों कभी कभी हिन्दूस्तानी के नाम से जाने जाते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि यह बॉलीवुड फिल्मों में और पाकिस्तान के प्रमुख शहरी सेटिंग में प्रयोग किए जाने वाली भाषा है।

- वास्तुकला की एक नई शैली

- लैंडस्केप बागवानी

मुग़लों के तहत कला और वास्तुकला का उल्लेखनीय कुसुमित कई कारकों के कारण है। इस साम्राज्य ने कलात्मक प्रतिभा के विकास के लिए एक सुरक्षित ढांचा प्रदान किया और इस उपमहाद्वीप के इतिहास में अद्वितीय धन और संसाधनों को बढावा दिया। स्वयं मुग़ल शासक कला के असाधारण संरक्षक थे, जिनकी बौद्धिक क्षमता और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को सबसे परिष्कृत स्वाद में व्यक्त किया गया था। हालाँकि जिस पर उन्होंने कभी शासन किया था वह हिन्दूस्तान अब पाकिस्तान, भारत और बंगलादेश में बँट गया है, पर उनका प्रभाव आज भी व्यापक रूप से देखा जा सकता है। सम्राटों के मकबरे भारत और पाकिस्तान भर में फैले हुए हैं। इनके 160 लाख वंश, महाद्वीप और संभवतः दुनिया भर में फैले हुए हैं।

वैकल्पिक अर्थ

संपादित करें- साम्राज्य का वैकल्पिक वर्तनी, मुग़ल, आधुनिक शब्द मुग़ल का स्रोत है।[20] लोकप्रिय समाचार शब्दजाल में, यह शब्द एक सफल व्यवसाय थैलीशाह को निरूपित करता है जिसने खुद के लिए एक विशाल (और अक्सर एकाधिकार) साम्राज्य या एक से अधिक विशिष्ट उद्योग बनाए हैं। इसका प्रयोग मुग़ल राजाओं द्वारा निर्मित प्रशस्त और अमीर साम्राज्य के लिए एक सन्दर्भ है। उदाहरण के लिए, रूपर्ट मर्डोक को एक समाचार मुग़ल कहा जाता है।

यह भी देखें

संपादित करेंटिप्पणी

संपादित करें

सन्दर्भ

संपादित करें- ↑ Sinopoli 1994, पृ॰ 294.

- ↑ Turchin, Peter; Adams, Jonathan M.; Hall, Thomas D. (2006). "East–West Orientation of Historical Empires and Modern States". Journal of World-Systems Research. 12 (2): 219–229. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 1076-156X. डीओआइ:10.5195/JWSR.2006.369.

- ↑ Rein Taagepera (September 1997). "Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia". International Studies Quarterly. 41 (3): 475–504. JSTOR 2600793. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0020-8833. डीओआइ:10.1111/0020-8833.00053. मूल से 19 November 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 July 2019.

- ↑ Dyson, Tim (2018). A Population History of India: From the First Modern People to the Present Day. Oxford University Press. पपृ॰ 70–71. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-19-256430-6.

We have seen that there is considerable uncertainty about the size of India's population c.1595. Serious assessments vary from 116 to 145 million (with an average of 125 million). However, the true figure could even be outside of this range. Accordingly, while it seems likely that the population grew over the seventeenth century, it is unlikely that we will ever have a good idea of its size in 1707.

- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:

<ref>का गलत प्रयोग;boroczनाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ Richards 1995, पृ॰प॰ 73–74.

- ↑ अ आ Levtzion, Nehemia; Levtsiyon, Neḥemyah, संपा॰ (1979). Conversion to Islam (1. publ संस्करण). New York, NY: Holmes & Meier. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-8419-0343-2.

- ↑ Pearson, M. N. (2011-03-23). "Symposium: Decline of The Mughal Empire - The Journal of Asian Studies". The Journal of Asian Studies. 35 (2): 221–235. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 1752-0401. डीओआइ:10.2307/2053980. अभिगमन तिथि 2022-04-28.

- ↑ Capper, J. (1997). Delhi, the Capital of India. Asian Educational Services. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-206-1282-2. अभिगमन तिथि 2022-04-28.

- ↑ Sen, S.N. (2010). An Advanced History of Modern India. Macmillan India. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-230-32885-3. अभिगमन तिथि 2022-04-28.

- ↑ जॉन एफ रिचर्ड्स,

- ↑ Avari, Burjor (2013). Islamic Civilization in South Asia: A History of Muslim Power and Presence in the Indian Subcontinent (अंग्रेज़ी में). Routledge. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-415-58061-8.

- ↑ Vanina, Evgenii͡a I͡Urʹevna (2012). Medieval Indian Mindscapes: Space, Time, Society, Man (अंग्रेज़ी में). Primus Books. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-93-80607-19-1.

- ↑ Sarangi, Shailaja (2021-01-09). "Discover Bahadur Shah Zafar's Timeless Poetry". PRATHA (अंग्रेज़ी में). मूल से 2024-05-24 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2024-09-29.

- ↑ Fontana, Michela; Fontana, Michela (2011). Matteo Ricci: a Jesuit in the Ming Court. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-4422-0588-8.

- ↑ https://web.archive.org/web/20150923175254/http://www.asiaurangabad.in/pdf/Tourist/Tomb_of_Aurangzeb-_Khulatabad.pdf

- ↑ Singh, Adityaraj (2020-07-25). "मुगल साम्राज्य का इतिहास और मुगल बादशाहो से जुड़े रोचक जानकारी mughal empire family tree". HindwaFact (अंग्रेज़ी में). मूल से 25 जुलाई 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2020-07-29.

- ↑ रॉस मारले, क्लार्क डी. नेहर.

- ↑ 'देशभक्त और तानाशाह

- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 25 अगस्त 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 जुलाई 2009.

बाहरी कड़ियाँ

संपादित करें- ब्रिटिश संग्रहालय से मुग़ल भारत का एक संवादात्मक अनुभव

- BBC से मुग़ल साम्राज्य

- मुग़ल साम्राज्य

- मुग़ल साम्राज्य के बाग़

- एम.रेज़ा पौरजफ़र, अली द्वारा भारत और ईरान के अतीत, वर्तमान और भविष्य के सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध

- ए. तघवी, सांस्कृतिक विरासत पर वेब पत्रिका में (फैबियो मनिस्कालकोड.), ग्रंथ1, जनवरी - जून 2006

- एड्रियन फ्लेटचर के विरोधाभास जगह - फ़ोटो - भारत के महान मुग़ल सम्राट

- BBC में एक मुग़ल हीरा

- मुगल साम्राज्य का इतिहास Archived 2021-05-17 at the वेबैक मशीन